轻量化多功能材料与结构的设计与应用,是提升国防装备结构效能的重要途径之一,已成为科学界和工程界共同关注的热点问题。本方向致力于发展:①超轻质三维点阵结构、②宽频吸波电磁隐身结构、③空间装备高精高稳结构、④大尺寸异型复合材料结构、⑤极端环境与多尺度结构、⑥智能仿生机器人的创新设计方法、高性能制造技术和高效高精度分析评价技术,融合了力学、机械/车辆工程、航天工程、机器人工程等学科领域的前沿知识,旨在通过材料-结构-功能-制造的全链条、多维度创新,推动国防装备先进结构技术的发展。前期承担了重点研发计划、基础加强计划、重大工程专项等项目,成果在卫星、空间站、运载火箭等装备中得到应用,与航天五院、航天一院、航天八院等单位建立了广泛的合作关系。

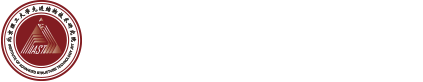

细分方向1:超轻质三维点阵结构设计与制造

针对航空航天、国防工业等领域对超轻质与功能融合结构的迫切需求,研究轻质多功能三维点阵结构的创新构造方法与变形调控机理,发展多场耦合下点阵结构的本构模型与变形预测理论,建立增材制造三维点阵结构的表征评价方法与高效高精度力学性能分析方法,探索人工智能驱动的点阵结构生成式设计方法,开发增材制造点阵结构一体化设计软件平台,为航空航天等领域装备结构的设计制造一体化与结构功能一体化提供基础理论与技术支撑。

图1超轻质三维点阵结构设计与制造

细分方向2:宽频吸波电磁隐身结构设计与制造

针对战机、卫星、高超声速飞行器、特种车辆等新一代装备对轻质宽频吸波电磁隐身结构的需求,研究宽频吸波电磁隐身结构创新设计方法与高精度制造技术,探究结构构型、几何变形、力学特性与电磁波传递的耦合机理,发展承载-隐身多功能一体化设计方法以及功能调控策略,探索人工智能技术、新材料与新构型、微纳加工制造技术等在电磁隐身结构研究方面的新思路和新方法,为电磁隐身结构的宽频设计与功能调控提供基础。

图2宽频吸波电磁隐身结构仿生设计与调控方法

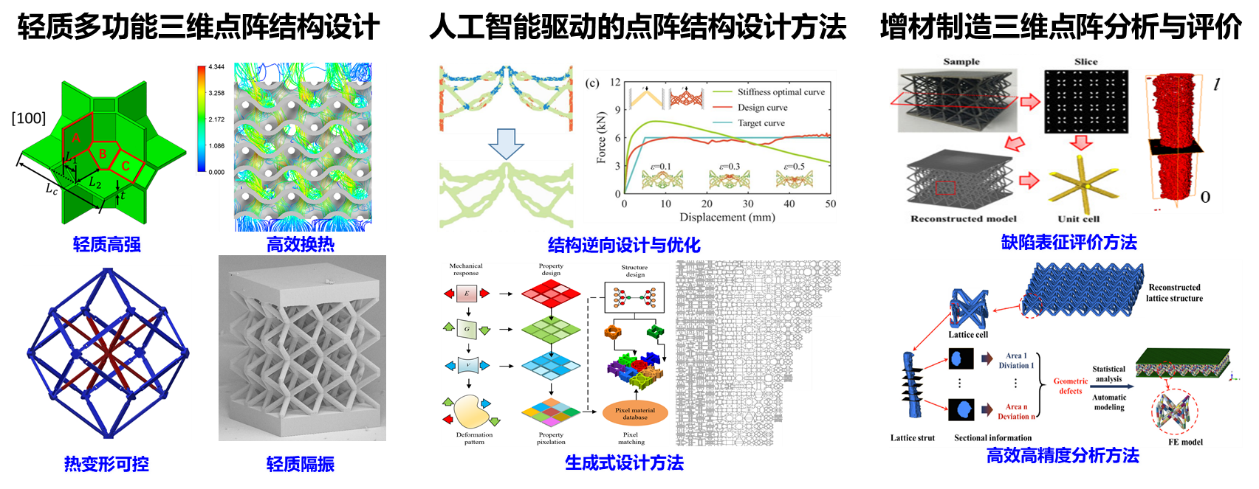

细分方向3:空间装备高精高稳结构设计与状态监测

针对国防装备长时高精度服役对高稳定结构的迫切需求,建立受仿生启发的高稳定与零翘曲结构设计方法,发展传感器布局优化策略,构筑基于有限应变信息的构形反演模型,搭建几何数字化实时重构平台,探索力-热耦合驱控的智能结构响应逆向设计方法,实现结构多模式响应预测与力学定制,形成“结构设计提高稳定性、服役过程监测稳定性、环境变化调控稳定性”的研究范式,为航空航天等装备复杂空间环境下的长时高精度服役提供结构化方案。

图3装备高精高稳结构设计与构型监测

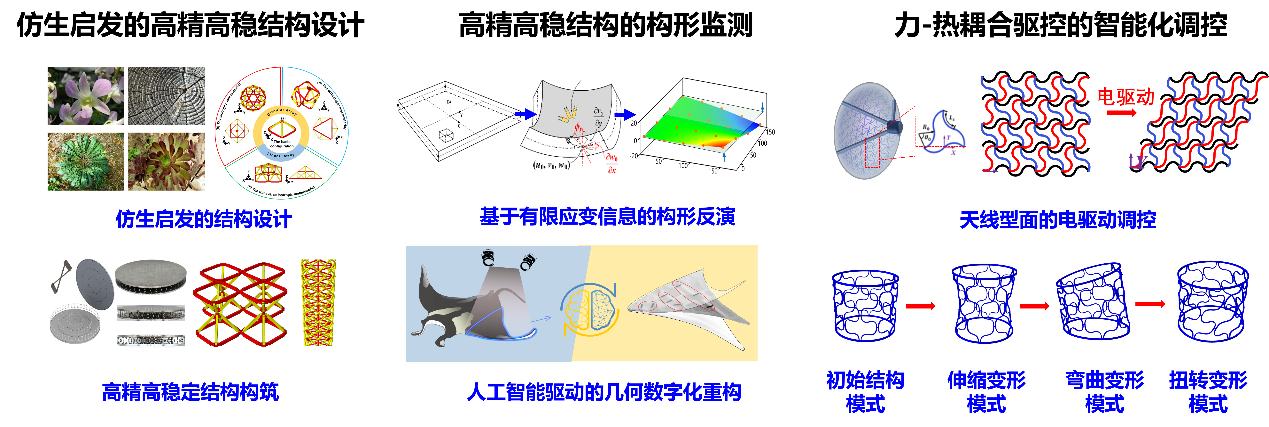

细分方向4:大尺寸异型复合材料结构设计与制造

复合材料作为主承力结构材料使用是提升国防和工业装备轻量化水平的关键,针对高超音速飞行器、轨道车辆、航空器等新一代装备极致轻量化的需求,开展大尺寸、主承力、多腔体、异型复合材料结构的设计与制造研究,建立大尺寸主承力异型复合材料结构轻量化优化设计方法,发展轻量化复合材料结构高效率高精度低成本制造工艺,实现多腔体主承力异型复合材料结构的工程化制造,为国防和工艺装备的轻量化实现提供技术支撑。

图4大尺寸异型复合材料结构设计与制造

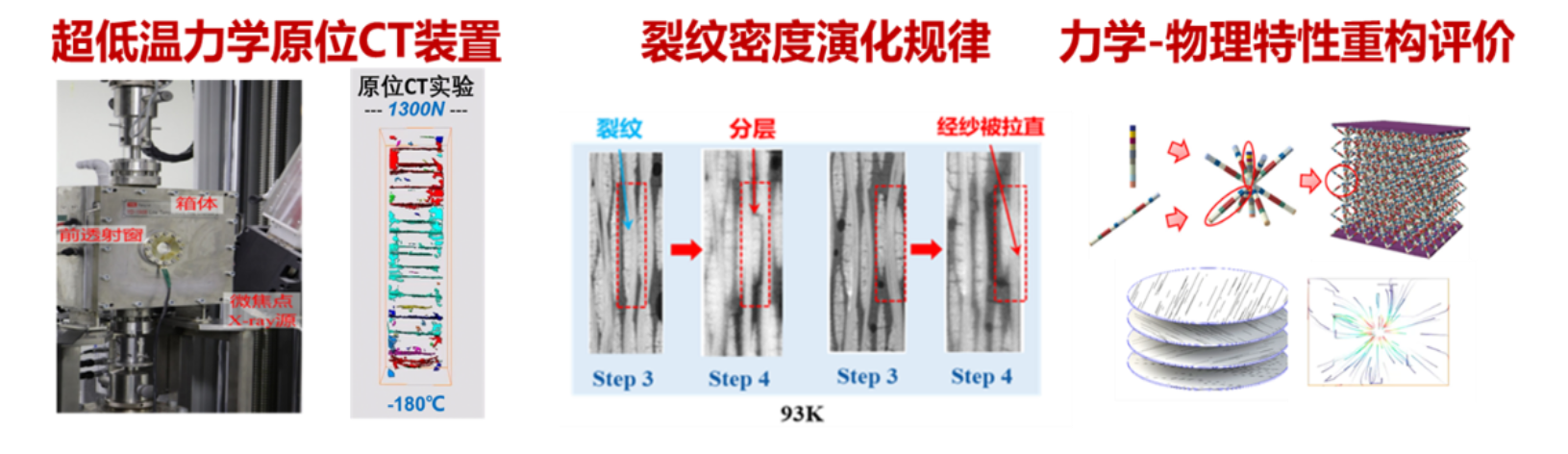

细分方向5:极端环境与多尺度结构性能表征分析

针对运载火箭贮箱、深空探测飞行器等装备对极端服役环境(-252℃~150 ℃)下材料与结构性能表征分析与评价方法的需求,搭建超低温材料内部损伤演化行为原位表征平台,揭示温度、应力对材料内部孔洞、裂纹等缺陷损伤演化行为及失效模式的影响机制,发展考虑缺陷真实几何特征的复合材料、点阵材料等轻量化材料与结构高保真数值模型重构与力学-物理特性分析评价方法,探索人工智能技术、4D原位表征技术、数字孪生技术等在极端环境材料与结构力学研究方面的新方法与新平台,为轻量化多功能结构设计提供材料数据与测试平台支撑。

图5超低温力学原位CT表征与渗透特性分析方法

细分方向6:智能仿生机器人多功能设计与调控

针对航空航天、交通运输、先进制造、医疗健康等领域对智能机器人的需求,研究仿生机器人精细驱动变形和多物理场响应力学机理,探究结构/机构耦合系统运动控制理论,建立仿生机器人轻量化结构/机构优化设计方法,发展力/光/电/磁多元物理信息柔性感知与反演技术,探索仿生机器人多模态/多任务/多领域智能理解决策体系,催生仿生机器人新平台、新部件和新算法,为人-机-环境交互共融机器人研发提供理论和技术支撑。

图6 智能仿生机器人