空间非均匀热环境导致航天器结构热变形,从而严重影响了遥感卫星成像精度。提升光学相机、微波雷达等复合结构与载荷的热尺寸稳定性,是确保卫星长时服役高质量成像的关键。然而,目前的研究大多仅针对均匀温度场进行,对于复杂空间热环境下的结构热变形预测,仍是该研究领域面临的一项关键挑战。此外,金属增材制造过程中难以避免地会引入气孔、夹杂等缺陷,这些缺陷具有随机性和波动性。这种随机性和波动性导致实际结构与理想设计模型之间存在显著差异,进而使得仿真结果与实验结果不相符。因此,开发一种能够高保真预测并准确表征结构热变形特性的方法,已经成为该领域亟待解决的核心问题。

北京理工大学先进结构技术研究院郭晓岗教授团队联合北京空间飞行器总体设计部周浩高级工程师提出了一种仿生零翘曲夹层结构在非均匀温度场下热变形的高保真预测方法。热变形实验表明,该方法能准确描述近零翘曲夹层结构的超低热变形行为。该研究成果以“A prediction method of thermal deformation of near-zero warping sandwich structure under non-uniform temperature field”为题,发表于航天领域TOP期刊《Aerospace Science and Technology》(https://doi.org/10.1016/j.ast.2024.109786)。

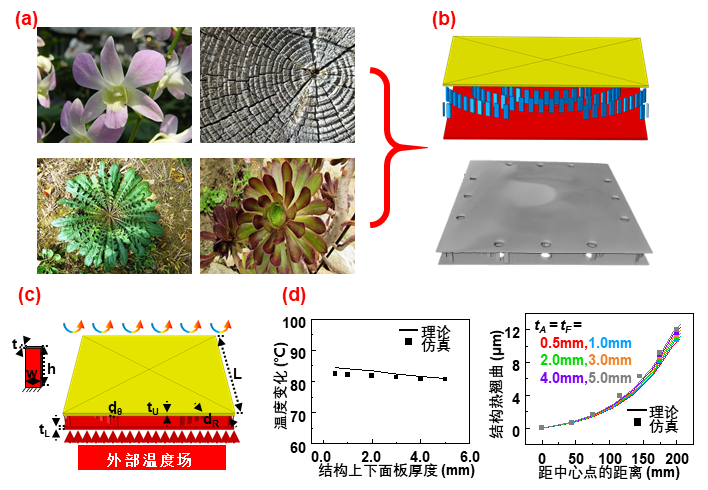

面向复杂热-力耦合环境下近零热翘曲问题,本研究借鉴方岱宁院士“先进结构工程科学”中结构基元空间序构的设计思想,建立了在非均匀温度场下结构热翘曲变形理论模型。该模型基于热力学第一和第二定律,研究了结构各组件间的热传导与热对流。同时,本研究通过深入分析关键几何参数对结构热变形的影响,确定了具备近零热翘曲变形特性的结构关键几何参数集合。

图 1 近零热翘曲超结构的构型设计与性能预测分析。(a)自然界的仿生构型灵感;(b)超结构样件构型;(c)结构热翘曲变形理论模型;(d)关键几何参数对结构热变形的影响探究。

在此基础上,本研究采用了有限元分析(FEA)方法对近零热翘曲超结构的热变形行为进行了数值模拟,并完成超结构样件在复杂多物理场环境下的测试、表征及评价。测试结果显示,当超结构下表面温度从20 ℃升高至100 ℃时,结构样件上表面温度稳定在88.60 ℃,结构整体处于非均匀温度场环境,相比于前期样件处于均匀温度场假设,更加真实的模拟空间载荷状态;样件在非均匀温度场下实现了极低的热翘曲变形(即85.76 μm)。

图 2 近零热翘曲超结构样件在复杂多物理场与非均匀温度场下的热变形测试表征。(a)非接触式光学热变形测试平台;(b)超结构样件的测试照片;(c)结构实测温度变化;(d)结构热变形测试结果。

本研究基于CT扫描与真实缺陷特征重构,建立起引入制造缺陷真实分布特征的高保真建模与力热性能预测方法。利用微米级CT扫描设备对超结构样件进行了切片扫描,通过图像处理技术进行三维重构,从而获得了精确的超结构样件几何重构模型。利用重构模型进行的理论分析,获得了更加接近实验结果的预测值(相较于传统模型,预测误差降低88.25%)。这一高保真预测方法的提出,为近零热翘曲超结构的性能预测和优化设计提供了有力支持。

图 3 从CT扫描图像到含有制造缺陷真实分布特征的的三维高保真重构模型的流程图。

本研究基于更加真实的空间载荷地面环境与含真实缺陷特征的高保真模型,提出的仿生零翘曲夹层结构在非均匀温度场下热变形的高保真预测方法,为大温变环境下深空探测器和遥感卫星等结构研制提供关键技术支撑,能够推动超结构设计走向实际工程应用,具有重要工程及科学意义。